|

|

|

|

(4) 線路配置、電気配線、コントロールボードの製作

|

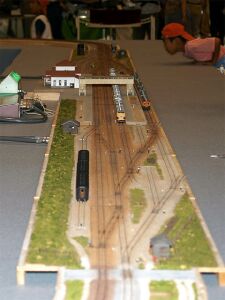

1.線路配置 全体の線路配置は前述の通り、軽井沢駅を中心に横川方向側の曲線部は 矢ヶ崎信号所までを想定して複線とし、それに接続される反対側の最初の 直線ボードに信号所を設置、ここより単線となります。アブト時代はもと より新線開通後、碓氷線が複線化される昭和41年7月までは、新旧線切替 えの一時期を除いて、このような線路配置になっていました。実物ではこ の先いよいよ碓氷峠の下り勾配にかかりますが、このレイアウトでは残念 ながら峠は表現できません。中軽井沢方向側は軽井沢駅を出たところから 単線となり、曲線部、反対側の直線部を通って横川側の単線と接続しエン ドレスとすることにしました。軽井沢・中軽井沢間も昭和38年の電化後、 昭和42年7月までは単線でした。中軽井沢側と横川側をエンドレスにして 繋いでしまうことに若干の心理的抵抗がなかったわけではありませんが、 ここは運転上の実用性を優先させることにしました。 |

|

軽井沢駅

|

昭和27年当時の軽井沢駅構内配線図 |

|

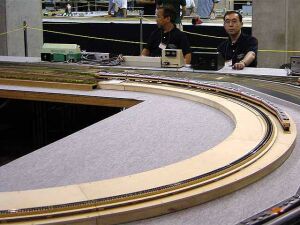

その他の部分 駅構内を中軽井沢方向に出ると単線の曲線部になり、5~6‰くらいの上り勾 配にかかります。基準の曲線半径は1200rとし、よりスムーズな運転を目指して 直線部から曲線部への接合部は目分量で緩和曲線を入れ、更に車体を傾けてカ ーブを走る車輌のかっこ良よさに惹かれカントをつけました。組立て式レイア ウトにおいてカントをつけることはタブーへの挑戦かもしれませんが、工作を 正確にすれば問題ありません。横川方向は複線のまま曲線部にかかり、中軽井 沢方向同様の上り勾配となります。軽井沢駅を出た上り列車が、上り勾配にか かることは不思議に感じられるかもしれませんが、実物も矢ヶ崎信号所までは ゆるい上り勾配でした。曲線部が終わると直線部の最初のボードに矢ヶ崎信号 所を設置、ここから単線となります。曲線が終わった直線部分のボードは、曲 線部分同様幅300㎜しかなく、更に運搬時にボードを重ねるため高さも制限され るので大きな変化のあるシーナリーを作ることは無理ですが、少しでも風景に 変化をもたせるため中軽井沢側は丘陵的な情景の中を走ることとし、矢ヶ崎側 は平坦な地形の中で築堤上を走ることとしました。直線部分の線路配線につい ては、ただ直線にしても面白さに欠けるので、地形を考慮しつつ緩やかな曲線 を描きながら蛇行させました。いずれにしても地形と線路の関係が不自然にな らないように気をつけたつもりです。中軽井沢側、矢ヶ崎側とも7~10‰の勾配 で上ってゆき、直線部の中ほどに位置するガーダー橋部分が頂点になります。 この結果、駅構内部分の線路との最大高低差は53㎜となりました。組立て式レ イアウトで勾配をつけることには賛否あるでしょうが、正確に線路基盤を作り、 線路を丁寧に固定することにより脱線の可能性は大幅に減少させることができ、 やはり運転の面白さという意味では格段に違うように思います。 |

|

|

|

2.電気配線

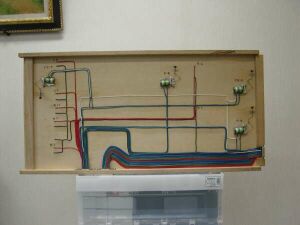

一言で言えばこのレイアウトの電気関係は旧来の「伝統的な」方式です。 このレイアウトはエンドレスに複線を採用していませんが、機関車の連結、開 放や入替え作業を別個に行うため、所謂デュアルキャブコン方式を採用しまし た。線路へのフィーダーの配線は片方をコモンレールとし、もう一方は機関車 ・補助機関車の機待ちや、連結・解放のためもあり細かくギャップを切ってあ ります。ポイントマシンはボードを積み重ねる関係であまり厚さが取れないた め、主として旧来の天賞堂製の電磁石式のものを採用しました。転換時の音も 大きく実感的とはいえませんが、動作は確実です。後年、矢ヶ崎信号所および 駅構内はずれのポイントのあるボードの製作時にはすでに電磁石式のものは市 場になく、やはり天賞堂取扱いのモーターで作動するポイントマシンを取り付 けました。ただ駅構内のはずれのボードは側枠の高さが30㎜しかなく、そのま まではモーター作動のポイントマシンが厚さの関係で取り付けられないので、 上面ボードの裏側を掘り込んで設置しました。これらフィーダーおよびポイン トマシンへの配線はレイアウト組立て時にできるだけ手間を省くため、駅構内 のボード2枚の側面に集中して24Pの端子を2個ずつ取り付け、その他の駅構内 ボードには前述したようにボード間に設置した端子で、ボード接合時に同時に 給電できるようにしました。また矢ヶ崎信号所のボードには14Pの端子を1個設 けてフィーダーへの給電ならびにポイントマシンの配線をしています。ボード 裏面の電気配線にはかなり容量を必要とする電磁石式のポイントマシンへの給 電もあるので、比較的容量に余裕のあるコードを使いスパイクで固定しました が、本数も多いためかなりの重量になりました。配線自体は固定式レイアウト と違いボードを裏返してできるので簡単ですが、一方ボード間の給電の問題が あるためコードを半田付けする箇所はかなり多くなりました。なおボード間の 線路の接続は脱線のリスクを減らし、給電も兼ねるよう線路にジョイナーを半 田付けしてボード間の電気配線を減らし、駅構内部分を除いてはボード間の電 気配線を省くことができました。洋銀70番レールを使用し、エンドレス途中の フィーダー配線を省略したため電圧降下を懸念しましたが、この程度の大きさ のレイアウトでは最近のモーターの消費電力が小さいこともあってか、実用上 の問題はないようです。 |

|

3.コントロールボードの製作

秋葉原で見つけた適当な大きさのアルミ製の箱の上面に、ごく一般的にギャ ップの場所を表示の上、線路配置を赤のテープで表し、そのテープ上からアル ミの箱にドリルで穴を開け、ギャップで仕切られたブロック毎のキャブ選択ス イッチおよびポイントマシンのスイッチを取り付けました。スイッチ類やコー ドも全て秋葉原で調達しました。アルミの箱の後面には走行用の二つの電源お よびポイントマシン用電源の入力端子、更に24P4個と14P1個の出力端子を設け、 ケーブルで駅構内・矢ヶ崎信号所のボードに接続しました。スイッチ類は15年 以上経過した現在でもほぼ問題ありません。電源は主にカトーの実物を模した トランジスターコントローラーを使用しています。 (2004年12月 M.F) |

|

|

|

|