|

|

昭和53年に発売された天賞堂最初のブルトレ塗装機で、当鉄道では 20系あさかぜの牽引機に指定されています。

<クリックで拡大表示>

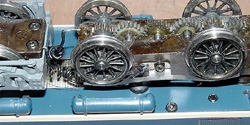

このEF58は、前年の昭和52年から採用になったMV8モーターとスパーギアにより 各動輪へ駆動力を伝える構造になっていますが、同社の58の中ではこの方式が 一番耐久性があり安定している様に思います。ただその後に出た缶モーター仕様と比べると フライホイールを持たないためポイントの無電区間などで一時的に集電不良になったときに 多少ギクシャクする欠点がありました。そこで写真のように第2第3動輪の絶縁側車輪に だるま屋の集電ブラシを取り付け、ブラシと反対側の台車枠を細いコードで結ぶことで 合計5輪から集電するようにしてみました。使用したコードはかなり細めですが電流が 流れるのは集電不良に陥った一瞬だけですので特に問題はないようです。 効果は上々でライトのちらつきもほとんどなくなりました。加工はアルミダイキャスト製の インサイドフレームに1mmの下穴をあけ1.4mmのタップを切るだけです。とても簡単にできて 効果的ですので他の天賞堂製の電機にも行っています。

このころの天賞堂製58のヘッドライトは麦粒球がはめ込まれているだけだったので、 定電圧回路を組み込んで小型の1.5V球に換えたときにライトケースにマッハの プラ製レンズをはめ込みました。

車番は付属のナンバーの中から122号機を選んで貼り付けました。 実車の122号機は昭和32年の日立製で「あさかぜ」が20系化された年の昭和33年3月25日から 東京機関区に配属され、昭和51年3月に宇都宮区に転属になるまで同区の所属でした。 PRESSE EISENBAHNのEF58の履歴一覧をみると、昭和35年7月に浜松工場で電源車制御装置取り付けと 塗装変更を行っており、このときからブルトレ塗装に塗り替えられたようです。 同機はさらに昭和37年9月に屋根昇降段改造を受けているので、このモデルはそれ以後の姿 ということになります。また同時に前面手摺と足台の取り付けも行っていますが、 モデルには足台は付いていますが手摺が付いていません。しかしあまり細かいことを言っても 仕方ないので(本来デビュー当時のあさかぜを牽いたのはブルーの58ではなかった訳ですし) そのままにしてあります。 (2004年6月 S.N)